Lehre@GEO-Preis 2024 für Haodong Chen und Lukas Wildgruber

Unsere Bachelor-Absolventen Haodong Chen und Lukas Wildgruber erhalten für ihr Forschungsprojekt zur Stratigraphie und Paläoumwelt der Oberen Meeresmolasse den Lehre@GEO-Preis 2024 der Fakultät für Geowissenschaften.

16.07.2024

Das mit dem Lehre@GEO-Preis 2024 ausgezeichnete Forschungsprojekt widmet sich der "Stratigraphie und Mikropaläontologie der jüngeren Neuhofen-Formation in der Tongrube Mitterdorf". Grundlage und Vorarbeiten waren die Bachelorarbeiten von Haodong Chen und Lukas Wildgruber, für die die beiden bereits mit dem 1. und 2. Preis für die beste Bachelorarbeit der 'Freunde der Geologie München e.V.' ausgezeichnet wurden. Das Projekt war die eigene Idee der beiden und zeugt von großem Engagement und hoher Motivation. Die für die Durchführung notwendigen Projektmittel haben die beiden Studierenden selbst über das Förderprogramm StudForschung@GEO der Fakultät für Geowissenschaften eingeworben. Die Betreuung des Projektes erfolgte durch Frau Prof. Bettina Reichenbacher.

Die Preisträger Haodong Chen und Lukas Wildgruber.

Haodong und Lukas untersuchten für ihr Forschungsprojekt drei konkrete Themen und Fragestellungen zur Ablagerung und Paläoumwelt der untermiozänen Oberen Meeresmolasse anhand des Aufschlusses der Neuhofen-Formation in der Tongrube Mitterdorf bei Passau:

- Die Entstehung und zeitliche Einordnung einer bisher aus der Neuhofen-Formation unbekannten Rinnenstruktur

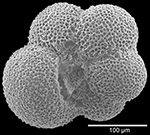

- Mögliche Ursachen für das Vorkommen ungewöhnlich großer planktonischer Foraminiferen in der Neuhofen Formation

- Interpretation der regionalen Paläoumweltbedingungen im obersten Abschnitt der Neuhofen-Formation (an der Wende zu den überlagernden Glaukonitsanden und Blättermergeln)

Zur Probennahme sind Haodong und Lukas im November des letzten Jahres mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Grube nach Mitterdorf gefahren und haben dort in engen Probenabständen 18 Proben genommen. Die Proben haben sie anschließend im Labor geschlämmt und aus den Rückständen unter dem Mikroskop alle Mikrofossilien ausgelesen. Die weitere Methodik umfasste die taxonomische Bestimmung der zahlreich vorhandenen benthonischen Foraminiferen sowie die Analyse der planktonischen Foraminiferen unter dem Rasterelektronenmikroskop (REM). Da die gefundenen Foraminiferen sehr gut erhalten waren, haben Lukas und Haodong außerdem Isotopen-Untersuchungen (O18/O16, C13/C12) sowohl an den benthonischen wie auch an den planktonischen Foraminiferen im Labor von Prof. Michael Joachimski an der Universität Erlangen durchgeführt.

Großwüchsige planktonische Foraminifere aus der Neuhofen Formation. Aufnahme mit dem Rasterelektronenmikroskop.

Die Ergebnisse dokumentieren, dass in den Rinnensedimenten gut erhaltene (nicht umgelagerte) Leitfossilien der Neuhofen-Formation vorhanden sind. Die Rinnenbildung und Auffüllung erfolgte somit synsedimentär zur Ablagerung der Neuhofen-Formation (Fragestellung 1). Anhand der REM-Fotos konnte gezeigt werden, dass die "großen" planktonischen Foraminiferen keine auf taphonomische Überprägung (Sammelkristallisation) zurückgehenden Artefakte sind, sondern primär so großwüchsig waren. Die Ergebnisse der Isotopenanalysen zeigten wiederum, dass der "Riesenwuchs" nicht mit besonderen Umweltparametern zusammenhängt (Fragestellung 2). Weiterhin belegten die Isotopenwerte eine signifikante Salinitätsschichtung des Wasserkörpers mit relativ weniger salzhaltigem Oberflächenwasser für den älteren Teil des beprobten Profils. Dies weist auf ein niederschlagreiches Klima und einen dadurch bedingten erhöhten fluviatilen Eintrag in das Meer in dem die Neuhofen Formation abgelagert wurde hin. Im jüngeren Teil des Profils ist hingegen keine Schichtung des Wasserkörpers mehr erkennbar, was auf zunehmend trockeneres Klima schließen lässt (Fragestellung 3).

Ein solch deutliches Klimasignal in der Neuhofen-Formation und der jüngeren Oberen Meeresmolasse war bislang nicht bekannt. Besonders interessant ist, dass es zeitlich mit einer globalen Klimaerwärmung vor 17,67 Millionen Jahren zusammenfällt. Die Ergebnisse des Forschungsprojekts von Haodong Chen und Lukas Wildgruber liefern damit erstmals belastbare Daten zur Klärung einer lange untersuchten Fragestellung, nämlich ob in einem alpinen Vorlandbecken wie dem süddeutschen Molassebecken neben der aktiven Tektonik auch globale Klimaänderungen maßgebliche Faktoren der Paläoumwelt waren. Eine Veröffentlichung der Ergebnisse ist in Vorbereitung.